Abbiamo visto come il Tai Ji, i suoi esercizi preliminari di

riscaldamento o di distensione, lo studio delle tecniche ed infine lo sviluppo

delle diverse forme, sono sempre molto lontani dall’approccio comune agli sport

ed agli esercizi salutistici delle ginnastiche Occidentali, tesi generalmente a

forzare posture, muscolatura e legamenti del corpo, nell’intenzione di

spingersi sempre un poco al di là della propria possibilità, nel tentativo di

raggiungere e superare se possibile il proprio limite. Questo approccio, molto

comune nelle nostre palestre dove, attraverso stretching e macchine varie, si

tende sempre ad esagerare un poco la nostra prestazione, forzando ogni parte

del nostro corpo e che vorrebbe avere come fine il desiderio di migliorare le

proprie capacità fisiche è, secondo la filosofia del Tai Ji e del Qi Gong una

fonte di stress che danneggia l’equilibrio psicofisico finale dell’individuo,

quando non, in alcuni casi, diventa fonte di usura e traumatismi inutili o

peggio dannosi al corpo stesso. Questo fatto è ben noto ai praticanti di ogni

sport che voglia essere fatto a livelli agonistici, dove gli allenamenti sono

spinti al massimo. Nella pratica del Tai Ji, invece, si deve seguire un

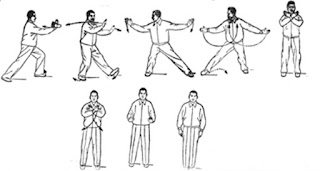

concetto completamente diverso. Ogni movimento che si studia e l’esecuzione

delle diverse forme, non devono mai andare oltre i limiti che impone il proprio

stato fisico, anche in rapporto all’età. L’esecuzione ad esempio di un calcio

non è “giusta” solo se la gamba viene alzata fino ad una determinata altezza,

ma lo è per il modo e l’atteggiamento con cui questo viene eseguito.

Così un

ottantenne può alzare una gamba solo di pochi centimetri, mentre al contrario un giovane atleta la solleverà fino

all’altezza del capo e oltre. In entrambi i casi la tecnica può essere stata

eseguita alla perfezione o meno. Quello su cui deve essere portata l’attenzione

non è il modo, ma il come i movimenti vengono eseguiti. E’ fondamentale

soprattutto la circolarità dei movimenti ed il loro fluire; tutti devono

partire da un impulso che nasce all’interno del corpo e dalla loro

coordinazione con la respirazione. La respirazione profonda, diaframmatica,

anche se leggera e non forzata è la chiave dell’esercizio, il suo “valore

interno” (Nei King). Ogni qualvolta le

braccia od il corpo si protendono in avanti si attuerà una fase espiratoria. Al

contrario si avrà inspirazione nei movimenti in cui il corpo e le braccia si

ritirano all’indietro. Difficilmente il neofita potrà dedicarsi a questo

aspetto se non superficialmente all’inizio dello studio, tutto preso come

ovvio, dalla necessità di imparare le singole tecniche e di memorizzare la

sequenza della forma, ma quando sarà padrone della fase mnemonica, dovrà dedicarsi

decisamente ad eseguirla con la corretta respirazione. Diversamente il suo,

rimarrà un semplice esercizio fisico fine a se stesso e privo di tutti i

benefici accessori di equilibrio psicofisico

che il Tai Ji promette ai suoi praticanti, fino a quel momento non avrà

seguito altro che una qualunque forma di banale ginnastica. La respirazione, in

particolare nello stile Yang, deve avere un suo ritmo fisso, proprio di ogni

individuo, deve accoppiarsi ad ogni tecnica, la quale necessiterà di uno o due

cicli respiratori.

Deve essere allo stesso tempo descrivibile e senza forma,

concentrata e raccolta, circolare ed elastica. Quando l’esecuzione è corretta,

ad una apparenza fisica di estrema morbidezza, deve accoppiarsi la sensazione

interna della durezza dell’acciaio. Tutto questo deve produrre, al termine

dell’esercizio, una sensazione di riposo e tranquillità fisica e mentale come

se ogni cellula del nostro corpo avesse acquistato nuova energia. La mente è

armonica e lo spirito sollevato; ci si sentirà gioiosi e con un senso di

tranquillità e di forza serena dentro di noi. L’esercizio eseguito con costanza

ed in modo corretto, non stanca e quando termina, non ci si deve sentire sudati

o provati. Ecco perché una pratica

costante può aumentare la nostra attenzione e la nostra efficienza nella vita e

nelle attività quotidiane. Questo sistema di respirazione era ampiamente

studiato ed applicato sia dal taotismo che dal buddhismo nelle meditazioni e anche

a fini salutistici, richiedendo lo sviluppo di una sorta di energia interna,

forse quella che noi occidentali avvertiamo quando ci sentiamo particolarmente

tonici. Nessuna meraviglia, quindi, se l’applicazione costante di questo modello respiratorio nell’esercizio del Tai Ji, che se praticato correttamente può arrivare ad un volontario rallentamento del battito cardiaco e del metabolismo generale, con positive ricadute sul benessere psicofisico, si possa considerare come uno dei metodi

più efficaci di allenamento, abbracciando allo stesso tempo i principi della

moderna psicologia, fisiologia, igiene mentale assieme alle diverse dinamiche

salutistiche.

Refoli spiranti da: Fundamental of Tai Ji Quan - Wen Shan Huang - Hong Kong -1973

Se ti è piaciuto questo post, ti potrebbero anche interessare: